1.卒業認定?学位授与?針

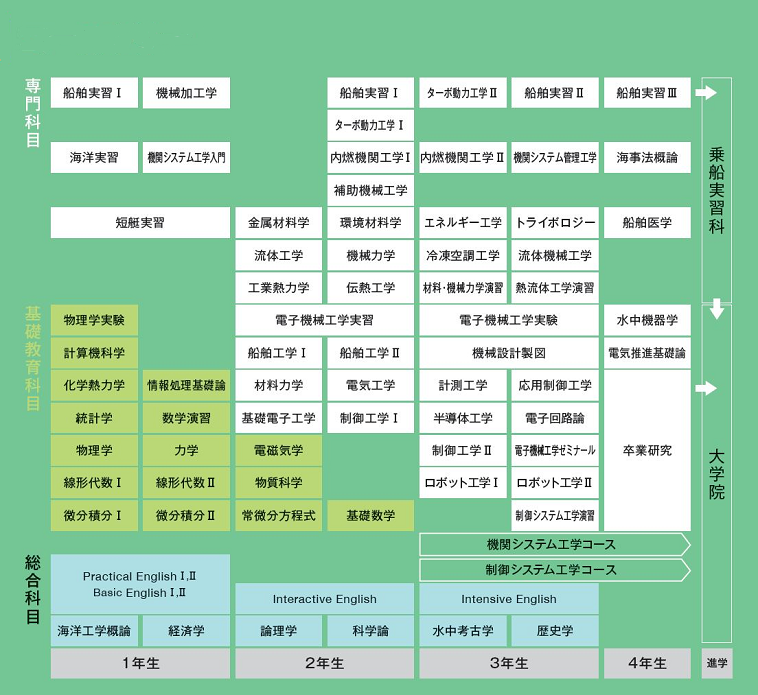

海洋電?機械?学科においては、海洋の利??開発に関連する船舶機関、海洋機器や海洋環境に関して、機器開発?管理?運?を含めた幅広い

技術に関する問題に関?を持ち、専?的知識を含む幅広い教養と豊かな?間性とともに、課題の理解と解決に必要な?度な技術、国際的にも活躍

できる能?を?に付けた者に学?(?学)の学位を授与する。

2.学修成果の到達?標

(1)幅広い視野??化的素養

(学修成果)国際交流の基盤となる幅広い視野?能?と?化的素養を?に付けている

(到達指標)国際交流の基盤となる幅広い視野?能?と?化的素養に関する幅広い総合科?、専?導?科?を修得していること。

(2)コミュニケーション能?

(学修成果)技術者として必要となる幅広い教養と国際的視野に裏打されたコミュニケーション能?を?に付けている。

(到達指標)必要な情報を収集し発信することのできる多様なコミュニケーション能?を修得していること。実験、実習、演習のレポート作成、卒業論?の作成、卒業論?発表において?分な評価を得ること。

(3)専?的知識?問題解決能?

(学修成果)海洋の利??開発に関連する船舶機関、海洋機器や海洋環境に関して、機器開発?管理?運?を含めた幅広い技術に関する専?的な知識を持ち、それらを活?して問題解決する能?を?に付けている。

(到達指標)基礎から応?まで、専?導?科?、専?科?を体系的に履修し、幅広い専?知識を?分に修得していること。問題発??解決?や創造?を育成できる、実験、実習、演習、卒業研究の科?を修得していること。

(4)実践的指導??リーダーシップ

(学修成果)社会のリーダーとして求められる実践的指導?、リーダーシップを?に付けている。

(到達指標)集団の中で指導?、統率?を発揮できる能?、リーダーシップを育成できる、実験、実習、演習、卒業研究の科?を修得していること。実験、実習、演習のレポート作成、卒業論?の作成、卒業論?発表において?分な評価を得ること。

(5)?ら判断??動できる能?

(学修成果)課題に対して進んで取り組み、論理的に考え、的確な判断及び?動ができる能?を?に付けている。

(到達指標)?ら判断し?動できる能?を育成できる、実験、実習、演習、卒業研究の科?を修得していること。